Je m’appelle Sarah. J’ai 39 ans. Dans trois jours, je signerai les papiers de mon divorce.

Ma mère pleure au téléphone.

Mes amies me regardent comme si j’avais perdu la raison.

« Tu es sûre ? » murmurent-elles. « Il ne boit pas. Il ne te trompe pas. Il travaille. Il s’occupe des enfants. C’est un bon mari… »

Oui. C’est vrai.

Mike est un homme bien.

Mais je ne quitte pas un homme mauvais.

Je quitte un homme qui, pendant douze ans, a vécu à côté de moi sans jamais vraiment partager la responsabilité de notre vie.

Le problème de Mike — et de tant d’hommes comme lui — tient en une seule phrase.

Une phrase qui m’a épuisée, jour après jour :

« Dis-moi ce que je dois faire, et je le ferai. »

Ces mots ont vidé mon énergie.

Lentement.

Silencieusement.

Il « aidait ».

Mais seulement quand je le demandais.

Il faisait la vaisselle si je le rappelais.

Il allait chercher les enfants si je lui envoyais un message.

Il lançait une machine si je lui expliquais comment.

Toujours.

Lui, il exécutait.

Moi, je gérais.

J’étais la directrice de notre famille.

Lui, l’éternel stagiaire.

Dix ans ensemble, et il ne savait toujours pas où étaient les serviettes.

Tout reposait sur moi.

Les factures.

Les rendez-vous médicaux.

L’école.

Les anniversaires.

La famille.

J’étais un calendrier vivant, une secrétaire, une comptable, une psychologue.

Sans salaire.

Sans reconnaissance.

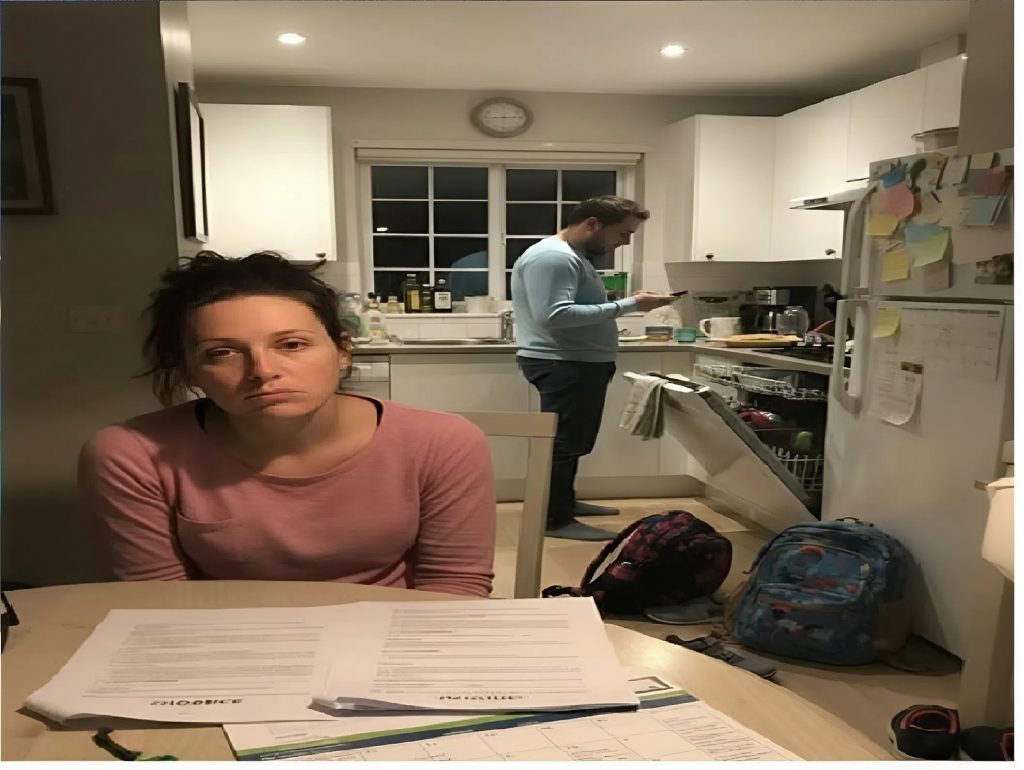

Un soir, tout a explosé.

Nous dînions. Il regardait son téléphone.

Puis il a demandé :

« Ma mère fête son anniversaire dimanche. Qu’est-ce qu’on lui a acheté ? »

On.

Sa mère.

Pas la mienne.

Et pourtant, encore une fois, c’était à moi d’y penser.

Je l’ai regardé et j’ai demandé calmement :

« Quelle pointure fait notre fille ? »

Il ne savait pas.

« Comment s’appelle le professeur principal de notre fils ? »

Silence.

« Quand expire l’assurance de ta voiture ? »

Rien.

« Quel âge aura ta mère dimanche ? »

Il a hésité. Il a compté.

À ce moment-là, j’ai compris : j’étais seule.

Il s’est vexé.

« Tu exagères ! Il suffisait de me le dire ! »

Voilà le problème.

« Il suffisait de me le dire. »

Comme si j’étais sa cheffe.

Son organisatrice.

Son cerveau.

C’est ça, la charge mentale.

Penser pour deux.

Se souvenir de tout.

Ne jamais s’arrêter.

Parce que si tu t’arrêtes, tout s’écroule.

Plus de lait.

Rendez-vous oubliés.

Factures en retard.

Et la faute retombe sur toi.

Toujours.

J’étais fatiguée.

Fatiguée d’être la seule adulte de la maison.

Fatiguée d’être la mère d’un homme de plus de quarante ans.

Je ne me suis pas mariée pour devenir gestionnaire.

Je voulais être une femme.

Une partenaire.

Une personne aimée.

Pas une coordinatrice épuisée.

J’ai essayé de parler.

D’expliquer.

De supplier.

Il promettait.

Il faisait des efforts.

Quelques jours.

Puis plus rien.

Parce que c’était confortable pour lui.

Parce que je portais tout.

Un jour, je me suis regardée dans le miroir.

Et je ne me suis plus reconnue.

Des yeux fatigués.

Un regard vide.

Des épaules lourdes.

J’ai compris : si je restais, je disparaîtrais.

Alors je pars.

Oui, je serai mère célibataire.

Mais je l’étais déjà.

J’avais juste un enfant en plus.

Je ne rappellerai plus.

Je ne contrôlerai plus.

Je ne gérerai plus.

Je veux vivre.

Je veux respirer.

Je veux être libre.

Je ne pars pas par haine.

Je pars par épuisement.

Par survie.

Par amour pour moi-même.

Parfois, un « homme bien » ne devient jamais vraiment adulte.

Et moi, je refuse d’être sa mère.

Отправить ответ